サイト全部のトップ

サイト全部のトップなぞなぞ なぞなぞ riddle,enigma

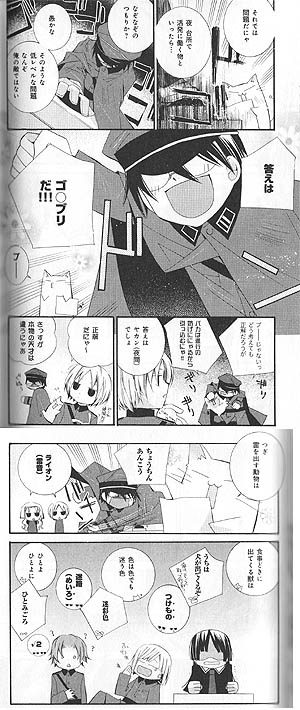

- にゃん吉「それでは問題だにゃ

- 夜 台所で活発に働く物と

- いったら…」

- 和泉「なぞなぞのつもりか?

- 愚かな

- そのような低レベルな問題

- なんぞ俺の敵ではない

- 答えはゴ○ブリだ!!!

- にゃん吉「ブ——」

- 和泉「ブ——じゃないっ

- どう考えても正解だろうが」

- にゃん吉「バカは進行の妨げににゃるから

- 引っ込むにゃ!!」

- 月読「答えは

- ヤカン(夜間)でしょ」

- にゃん吉「正解だにゃ〜

- さっすが本物の天才は違うにゃあ

- つぎ雷を出す動物は」

- 和泉「ちょうちんあんこう」

- 月読&乙姫「ライオン(雷音)」

- にゃん吉「食事どきに出てくる獣は」

- 和泉「うちは犬が出てくるぞ」

- 月読&乙姫「つけもの」

- 和泉「迷彩色」

- 月読&乙姫「め いろ」

なぞなぞは、ことば遊びの一種です。「××ナンだ?」というカタチで投げかけられ、それにうまく答えることができれば正解となるものです。ことばのオモテ向きとは違った意味をウラに隠しておいて、それを答えることが目的となっています。

ことば遊びの1つとして、口から話されることばによって伝わる

ことば遊びの1つとして、口から話されることばによって伝わる

- 「なぞなぞ」のポイントは、2つあります。1つは、遊びとして楽しまれること。もう1つは、文字でやりとりされるのではなく、口から出される言葉のコミュニケーションによって成りたつということです。すくなくとも現在では、そのようなかたちで使われています。

:楽しむ、おもしろがる、興じる、遊び、遊戯、楽しみ、娯楽、消閑、クイズ、問い、問題、言語遊戯、ことば遊び

:楽しむ、おもしろがる、興じる、遊び、遊戯、楽しみ、娯楽、消閑、クイズ、問い、問題、言語遊戯、ことば遊び

答えが言えなくなった相手を降参させて喜ぶ、ということがメインにある

答えが言えなくなった相手を降参させて喜ぶ、ということがメインにある

- 「なぞなぞ」をする目的。それは、「なにかを質問して答えられない相手を、降参させて喜ぶ」ことです。出した「なぞなぞ」を相手が答えることができない、ということによって優位に立つことができるというわけです。

:鼻をあかす、背負い投げを食う、出し抜く、一杯食わせる、だます、だましこむ、まやかす、くらます、引っかける、釣る、はめる、おとしいれる、惑わす、たぶらかす、はぐらかす、いんちき、ペテン、トリック、見せかける、芝居を打つ、煩悶、苦しめる、困り果てる、窮する、手詰まり、困惑、当惑、弱る、参る、降参、音を上げる、思い煩う、悩ます、へこます、やりこめる、くやしい、残念、未練、心残り

:鼻をあかす、背負い投げを食う、出し抜く、一杯食わせる、だます、だましこむ、まやかす、くらます、引っかける、釣る、はめる、おとしいれる、惑わす、たぶらかす、はぐらかす、いんちき、ペテン、トリック、見せかける、芝居を打つ、煩悶、苦しめる、困り果てる、窮する、手詰まり、困惑、当惑、弱る、参る、降参、音を上げる、思い煩う、悩ます、へこます、やりこめる、くやしい、残念、未練、心残り

問いと答えとのあいだのつながりに、意外性がある

問いと答えとのあいだのつながりに、意外性がある

- 問いと答えとのあいだに、なにか思いがけない結びつきがあること。それが、「なぞなぞ」の大きなポイントであり魅力でもあります。もしも意表をつくような答えでないとすれば、それは学校のテストと変わらないモノになってしまいます。

:機知、頓知、ウィット、当意即妙、機転、意表をつく、思いがけない、思いもよらない、思いの外、端なくも、期せずして、図らずも、意外、意想外、予想外、不意を打つ

:機知、頓知、ウィット、当意即妙、機転、意表をつく、思いがけない、思いもよらない、思いの外、端なくも、期せずして、図らずも、意外、意想外、予想外、不意を打つ

たとえ(比喩)を使って、もともとの意味をすり変えた「なぞなぞ」

たとえ(比喩)を使って、もともとの意味をすり変えた「なぞなぞ」

- 「なぞなぞ」の使い方、というか作り方。そのひとつめのパターンは、あるものを比喩(たとえ)であらわすことで意味をまぎらわせるものです。たとえば「下は大水、上は大火事」(答え:お風呂)といったものが、これに含まれます。

:比喩、たとえ、見立てる、なぞらえる、擬する

:比喩、たとえ、見立てる、なぞらえる、擬する

しゃれ(掛けことば)の原理を使って、意味を隠し作った「なぞなぞ」

しゃれ(掛けことば)の原理を使って、意味を隠し作った「なぞなぞ」

- これは、同じ音で意味の違う言葉を使うタイプの「なぞなぞ」です。たとえば「とってもとっても減らないもの」(答え:年齢・写真)といったものが、これにあたります。

:しゃれ、駄洒落、地口、掛けことば、秀句

:しゃれ、駄洒落、地口、掛けことば、秀句

文字の並びかえを使って、クイズをつくりだす「なぞなぞ」

文字の並びかえを使って、クイズをつくりだす「なぞなぞ」

- これは、ひらがな(カタカナ)の順番を入れかえたり付けくわえたりして作る「なぞなぞ」です。また、漢字を分解するとか組みあわせることでつくる「なぞなぞ」も、ここに含まれます。たとえば「お日様から生まれたもの」(答え:星)といったものが、例に挙げられます。

:字謎、童謡(わざうた)

:字謎、童謡(わざうた)

- 引用は、『世界征服チルドレン』1巻から。

主人公は、守都茜(もりとあかね)。

茜は編入生として、桐星学園へやってきた。そして、ミステリー研究部に入部しようとして、その門を叩く。

だが、このミステリー研究部。ここは、とんでもなくアヤシイ団体だった。とりあえず最終目標は、世界征服。茜は、そんなミステリー研究部のメンバーに加わる。ほとんど強制的に。

そしてここで、

ある事情を解決するために、1つの勝負をすることになった。(ここに書いた「ある事情」というのは、ためしに説明を書いてみたら長くなりすぎました。500文字を越えてしまったので、省略しておきます。)

とにかく、勝負をすることになった。そして、その1つ目として、「なぞなぞ」が行われることになる。なぞなぞを出題しているのは、しゃべるネコ。名前は「にゃん吉」。そして「なぞなぞ」に答えているのが、「月読&乙姫」の兄妹と、「和泉」。(実は、この3人は同じチーム。だけれども、このあたりの事情も説明すると長くなるので省略します。)

たとえば1問目。これがなぜ「なぞなぞ」といえるか。それは、答えをみちびきだすために求められているものが、たんなる知識ではないからです。夜、台所に居るのは「ゴ○ブリ」なので、「シロアリ」とか「カマキリ」とかではない。そういったものは、たんなる知識です。そうではなく、「台所にある物」ということと「夜」ということから「ヤカン」という答えを引きだしている。だから、これが「なぞなぞ」だといえるわけです。- 夜 台所で活発に働く物といったら…

- 【正】答えは ヤカン(夜間)でしょ

- 【誤】答えはゴ○ブリだ!!!

なお、例文に使われている4つの「なぞなぞ」。これらはいずれも、「しゃれ」を使った「なぞなぞ」になります。

とりあえず、このページで使っている用語の説明

とりあえず、このページで使っている用語の説明

「なぞなぞ」と「なぞかけ」の違い

「なぞなぞ」と「なぞかけ」の違い

- このページで説明している「なぞなぞ」というもの。この「なぞなぞ」と少し(かなり)似たものに、「

なぞかけ」というものがあります。[[be]]このページを読んでいただく上で、はっきりと区別しておいていただく必要があります。なのでここに、「なぞなぞ」と「なぞかけ」との違いを書いておきます。

まず「なぞなぞ」。これは、「××ナンだ?」という質問にたいして正しい答えをするというものです。

これにたいして「 なぞかけ」。こちらは、「××とカケて△△とトク、そのココロは?」という問いかけがなされ、それに見合った答を返すというものです。

つまり、「なぞなぞ」は、答えを含めると、2段階のステップがある。それにたいして「 なぞかけ」は、「カケ」と「トキ」と「ココロ」という3段階の区切りがあるのです。

ですが反対にいえば、

「なぞなぞ」と「 なぞかけ」とのあいだにある違い。それは、答えまでに必要となるステップの数だけです。

「なぞ」の歴史という視点から見ても、

「なぞなぞ」と「 なぞかけ」とは、同じところから枝分かれして生まれたものです。もともとは「なぞなぞ」だけしか、ありませんでした。「 なぞかけ」のほうは、近世になってから使われるようになったとされています。

「二段なぞ」「単式なぞ」という用語との関係

「二段なぞ」「単式なぞ」という用語との関係

- 「なぞなぞ」という用語。これは、あまり学問の世界では使われません。

では「なぞなぞ」は、学問の世界ではどのように呼ばれるか。というと、ふつう「なぞなぞ」については「二段なぞ」とか「単式なぞ」という名前が使われます。

どうして、「二段なぞ」というネーミングなのか。それは、すぐ上の項目に書いたことが原因です。つまり、ステップの数が2つなので「二段」になっている。2段階から成りたっているので、「二段なぞ」というわけです。

そして、

「単式なぞ」という呼びかた。これは、質問の形式が単式になっている(「なぞかけ」のように複式ではない)ことから)の名前です。

ですが、たしかにネーミングは違う。けれども、それが指し示している中身は同じです。「なぞなぞ」と「二段なぞ」と「単式なぞ」の3つは、同じものをさしています。

「なぞなぞ」ということばの、もともとの意味

「なぞなぞ」ということばの、もともとの意味

もともと「なぞなぞ」は、ものごとを教えるために使われた

もともと「なぞなぞ」は、ものごとを教えるために使われた

- いま現在では、「なぞなぞ」は「ことば遊び」の1つとして考えられています。つまり、ふつうクイズのように出される質問にたいして、「頓知」とか「しゃれ」を使って答えるというものだと考えます。

ですが、今よりもっと古い時代での「なぞなぞ」。これは、ちょっとニュアンスの違うものでした。もちろん、なにかを相手に問いかけるという点は同じでした。けれども、それは「頓知」や「しゃれ」という方向のものではありませんでした。

では、どんなものであったかというと。もともと「なぞなぞ」は、啓蒙や教育のためのものでした。つまり、「○○という教えや故事があるけれど、これはどういう意味か?」といったことを、たずねること。これが、「なぞなぞ」でした。イメージとしては、小学校の先生が「この問題分かる人は、手を挙げて」と質問するようなかんじに似ています。

そのときに「〜ナンゾ?」って尋ねたから、「なぞなぞ」という名前になった

そのときに「〜ナンゾ?」って尋ねたから、「なぞなぞ」という名前になった

- 「なぞなぞ」を出題するとき、現代では「〜ナーニ?」と問いかけます。そのむかしには、「〜ナンゾ?」といいながら質問しました。

質問の最後(ときには最初)のぶぶんに、「ナンゾ?」という決まり文句をつける。だから、「なぞなぞ」という名前になったというわけです。

「なぞなぞ」の3タイプ

「なぞなぞ」の3タイプ

- 「なぞなぞ」は、だいたい3つのタイプに分けることができます。

その3つというのは、このページの一番はじめのほうに書いたように、- 「たとえ」をつかったタイプ

- 「しゃれ」を使ったタイプ

- 文字のならべかえを使ったタイプ

この3つのタイプについて、これから下で少しくわしく見ていくことにします。 「たとえ」をつかった「なぞなぞ」

「たとえ」をつかった「なぞなぞ」

これは、比喩(たとえ)を使ってつくられる「なぞなぞ」です。「なぞなぞ」の答えになるものは、ふだん生活でありふれたものが、ほとんどです。ですので、おおくのばあいカタチのあるものが答えになります。

そして、カタチのあるもののほうが、「たとえ」を思いつきやすいものです。そのため、「なぞなぞ」には「たとえ」が使われることが多くあることになるのです。

上にあげた例をもういちど書けば、「下は大水、上は大火事」(答え:お風呂)といったもの。これが、これにあたります。

これは、ページの先頭であげたうち、に該当します。 たとえ(比喩)を使って、もともとの意味をすり変えた「なぞなぞ」

たとえ(比喩)を使って、もともとの意味をすり変えた「なぞなぞ」 「しゃれ」を使った「なぞなぞ

「しゃれ」を使った「なぞなぞ

- これは、「しゃれ」を使って「なぞなぞ」を作るというタイプです。「しゃれ」というのは、「掛けことば」とか「秀句」とか「だじゃれ」とか言いかえてもかまいません。ようするに、「音」にポイントをおいた「なぞなぞ」です。

もういちど同じ例を書けば、「とってもとっても減らないもの」(答え:年齢・写真)といったもの。これが、これにあたります。

これは、使いかたのうちにあたります。 しゃれ(掛ことば)の原理を使って、意味を隠し作った「なぞなぞ」

しゃれ(掛ことば)の原理を使って、意味を隠し作った「なぞなぞ」

文字のならべかえを使った「なぞなぞ」

文字のならべかえを使った「なぞなぞ」

- さいごの3つめは、文字をならべかえるもの。これは、ひらがな(カタカナ)にしたものの順番を逆さまにしたり取りのぞいたりといったタイプのものです。また、漢字をパーツに分解して、引きはなしたり別の所をくっつけたりといったことも含まれます。

これもまた同じように例を再掲しておくと、「お日様から生まれたもの」(答え:星)。このようなものが、このカテゴリに属することになります。

これは、使い方のことろで書いたもののなかでは 文字の並びかえを使って、クイズをつくりだす「なぞなぞ」

文字の並びかえを使って、クイズをつくりだす「なぞなぞ」

にあたります。

「なぞなぞ」の歴史的な流れ

「なぞなぞ」の歴史的な流れ

口承なぞ——民間で伝わってきた「なぞなぞ」の流れ

口承なぞ——民間で伝わってきた「なぞなぞ」の流れ

- [口承なぞ]というなかで、「なぞなぞ」の起源をさかのぼってみる。すると、「ことわざ」に由来を求めることができることが知られています。

なぜ「なぞなぞ」は、「ことわざ」に起源を求めることができるのか。突きつめていえば「なぞなぞ」というのは、質問するタイプの「ことわざ」だったのです。

もともとの「なぞなぞ」。それは、「ことわざ」がもっているのような古い教えが分かっているかどうか、理解しているかどうかを質問するという種類のモノでした。それが、時代が下るにつれて教育の面が薄れていった。分かりにくいことを相手にたずねる、というカタチが残っていった。結果として現代の人がイメージする、とんちを効かせて質問をするというような「なぞなぞ」になりました。

この[口承なぞ]は、おもに文字を知らない人々によって形づくられた社会で伝えられてきたものです。そのために、2つの特徴があります。

1つめは、なにかを比喩で描きあらわした「なぞなぞ」が多いということです。

これはぎゃくにいえば、ひらがな(カタカナ)の順番を入れかえてつくる「なぞなぞ」は少ないということです。なぜなら、文字を知らないヒトが、ひらがな(カタカナ)の入れかえを質問として受け答えするということは考えづらいからです。

2つめは、資料が少ないということです。

このタイプの「なぞなぞ」は、口から口へと伝えられるタイプのモノでした。それはつまり、紙などに残して伝わることがなかったということです。そのため現代となっては、どのような「なぞなぞ」があったのかという証拠は乏しくなっています。<

上流階級のなぞ——貴族階級で伝わってきた「なぞなぞ」の流れ

上流階級のなぞ——貴族階級で伝わってきた「なぞなぞ」の流れ

- [②上流階級のなぞ]についても、もともと「なぞなぞ」は知識を教え聞かせるというものでした。このことは、[口承なぞ]と同じといえます。

ただし[②上流階級のなぞ]では、歌物語のカタチをとっておこなわれていました。歌物語というのは、和歌を中心としてストーリーが展開するタイプの物語のことです。

そして、

こちらも[口承なぞ]と同じように、だんだんと教育の側面が少なくなっていきました。その結果、クイズのような質問を和歌に詠みこんで、相手に送るということがおこなわれました。これを「なぞなぞ物語」といいます。

さらに、この「なぞなぞ物語」が「なぞなぞ合(あわせ)」をいうかたちに発展します。

「なぞなぞ合」では、まず歌合のように何人かが集まりまりチームに分かれます。そして、一方のチームが「なぞなぞ」を詠みこんだ和歌を相手チームに示して、こたえられるかを競うことになります。つまり、「なぞなぞ」がもつ臨場感が生まれたわけです。

そしてさらに、この「臨場感」というものが、連歌の賦物に応用されていきました。賦物というのは、きまったことばを連歌の各句に詠みこむことです。このことで、ひらがな(カタカナ)の位置を逆さまにしたり移動したりする、といったノウハウが「なぞなぞ」に取りこまれていきます。

また連歌は、武士の間に広まっていったものです。ですのでこれにあわせて「なぞなぞ」も、身分の高くない階級に広まっていきました。

そして江戸時代には、「 なぞかけ」があらわれます。

「 なぞかけ」についてのくわしいことについては、そちらの「 なぞかけ」のページに書いておきます。「 なぞかけ」というのは、「○○とかけて××ととく、そのココロは△△」といったタイプの「なぞ」です。

結果として、「なぞかけ」は江戸などに住んでいる、おとなの町人向けの「なぞ」として広まっていきました。これにたいして「なぞなぞ」は、1段階少ない分だけ幼くても理解することができるものとして、おもに子ども向けに広まっていきました。

童謡(わざうた)のなぞ——中国にあった字謎の流れ

童謡(わざうた)のなぞ——中国にあった字謎の流れ

- その童謡(わざうた)とは何なのか。

これは、子どものわらべ唄という意味ではありません(それは「どうよう」)。童謡(わざうた)とは、古代の社会イベント(?)の1つです。政治や社会にかんする予言やお告げといったものが、歌として街中に広まる。そういう不思議なことが、なぜか政変などの前に起きるのです。

たとえば、むかしの中国で後漢の末期。ここでは、首都で董卓という武将が暴政をおこなった。そんなおり、都には、「千里草 何青青 十日卜 不得生。」という童謡(わざうた)が流行する。そしてほどなく董卓は、部下(呂布)に暗殺される。

どうやら、この歌。「千里草」は「草」をくさかんむりにして、千と里とをくっつけて「董」。つぎに、上から順に卜日十と並べて、「卓」。ということで、「董卓はどうして青々としているのか(=何青青)、長く生きることはできまい(=不得生)」というような意味を隠しもっていたらしい。(『後漢書』志第十三 五行一)

たしかに、子供たちの唄として唱えられているにすぎない。しかしながら、その子どもの唄が(なぜだかわからないけれども)その後の社会や政治について知らせている。こういったことが、ひんぱんに古代中国ではありました。

「なぞなぞ」としてクイズに出されやすいパターン

「なぞなぞ」としてクイズに出されやすいパターン

- 「なぞなぞ」として、問題に出されるクイズ。その問題文には、「矛盾」が含まれているばあいがあります。

必ずしも「矛盾」がなければならない、といったものではありません。ですが問題文の言いまわしには、「矛盾」をかかえているものであることが多くあります。

ですので、このことについてカンタンに書いておきます。

「なぞなぞ」の問題文のなかに「矛盾」を持っているもの

「なぞなぞ」の問題文のなかに「矛盾」を持っているもの

- まず「なぞなぞ」の問題文には、それ自体が矛盾をもっているものが多くあります。さいしょのほうに書いた「とってもとっても減らない」も、これに含まれます。

常識にしたがえば、「とった」ならば「減る」はずだと考えます。ですが、「とった」としても「減らない」ものがあるというのです。このイレギュラーな感じが「なぞなぞ」を引き立てます。

「なぞなぞ」の問題文が、常識とのあいだで「矛盾」を持っているもの

「なぞなぞ」の問題文が、常識とのあいだで「矛盾」を持っているもの

- もうひとつ。

たしかに、問題文それ自体のなかには「矛盾」はない。けれども、ふつうのひとがもっている常識と「矛盾」をもっているという「なぞなぞ」も、多く見かけられます。

たとえば「入るものは知らないで,入らぬものは知っているもの」(答え:棺桶)といったあたりは、これに当たります。

「なぞなぞ」は、時代を映しだしやすい

「なぞなぞ」は、時代を映しだしやすい

- 「なぞなぞ」は、その「なぞなぞ」が生まれた時世とか世相といったものをあらわすことが多い。そういうものだといえます。

そのため、もの珍しい、目新しいことがらを組み入れた「なぞなぞ」。これが多くつくられます。それと同時に、時代から取りのこされたモノゴトについては、早くにすたれていきます。

たとえば、口からたべておなかから出すもの、ナーニ? (答え:ポスト)という「なぞなぞ」。昔ながらの「丸形ポスト(丸ポスト)」をイメージできない世代には、もはや通用しなくなった「なぞなぞ」だといえます(箱形のポストは、横から開けるので)。

では、その「丸形ポスト」は、現在ではどれくらい使われているのか。とりあえずインターネットで調べたところでは、東京23区内には数本しか残っていないそうです。

住んでいる地域によっても、「丸形ポスト」を見かける頻度は違うのかもしれません。ですが、この「口からたべておなかから出すポスト」は、こんにちでは絶滅危惧種になりつつあるようです。

そして、ここで明治時代のはじめのころ。つまりポストというのが作られるようになったころ。その当時のことを、考えてみる。すると、このポストが目新しくて多くのひとが興味引かれるものだったのは推測できます。

そういった、2つの面から考えて、「なぞなぞ」は時代を映しだしやすいのです。

- なぞなぞ

- 二段なぞ

- 単式なぞ

『なぞの研究(講談社学術文庫 492)』(鈴木棠三/講談社)

『なぞの研究(講談社学術文庫 492)』(鈴木棠三/講談社)

- 「なぞなぞ」に関する研究については、鈴木棠三氏の右に出る人はいません。その研究内容がくわしく書かれている本として、この本をすすめておきます。『ことば遊び(中公新書 418)』(鈴木棠三/中央公論社) また『日本のなぞなぞ(岩波ジュニア新書)』(鈴木棠三/岩波書店)は、まだ読んでいないけれども有用であるはずです。

『新版ことば遊び辞典』(鈴木棠三[編]/東京堂出版)

『新版ことば遊び辞典』(鈴木棠三[編]/東京堂出版)

- 古くからある「なぞなぞ」の実例を知りたいという方には、こちらのほうがよいと思います。『中世なぞなぞ集(岩波文庫 黄130−1)』(鈴木棠三[編]/岩波書店)も、あわせて有用です。なお、この2冊は解説の部分で、「なぞなぞ」「なぞかけ」の概略を記しています。ですので、おおよその内容だけ知りたいというのであれば、解説の部分を読むだけで十分かもしれません。

『ことばの詩学(同時代ライブラリー 132)』(池上嘉彦/岩波書店)

『ことばの詩学(同時代ライブラリー 132)』(池上嘉彦/岩波書店)

- 現代の「ことわざ」を例文としてあげている本としては、これが参考になると思います。「Ⅱ 構造と創造」の最初のあたりが、「なぞなぞ」について触れている部分です。また、『言語の芸術(講座言語・第4巻)』(千野栄一[編]/大修館書店) に載っている[テキストの言語学とテキストの詩学(池上嘉彦)]の章も、おすすめです

このサイトは、「なぞなぞ」の実例を挙げていくところではありません

このサイトは、「なぞなぞ」の実例を挙げていくところではありません

- 私(サイト作成者)は、ただ「なぞなぞ」がどういうものかを紹介しているだけです。「なぞなぞ」を作って楽しむとか、そういったことをしているのではありません。

ですが、そういう「なぞなぞ」を作るサイトは、いくつもあります。ですので、もっといろいろな具体例を知りたい方は、「なぞなぞ」ということばをgoogleなどでサーチしてみてください。

「千里草 何青青 十日卜 不得生」は『後漢書』に載っている

「千里草 何青青 十日卜 不得生」は『後漢書』に載っている

- 『後漢書』というのは、中国の正史です。それを踏まえて考えると、『後漢書』に童謡(わざうた)の話が書いてあるというのは、ちょっとスゴいことです。

董卓が家臣(呂布)に殺されたこと。これ自体が『後漢書』に書かれているのは、なにも問題ありません。なにせ、事実なのだから。

しかし、都にいる子供たちのなかで「千里草 何青青 十日卜 不得生」という言いまわしの歌が流行る。そして、これが董卓を殺すことを暗示していたということになっている。そして、このことが『後漢書』に書いてある。これは、かなり驚きです。

『後漢書』を書いた人は、この出来事を「さもありなん」と思っていたということになります。なぜなら事実ではないことを、中国の正史である『後漢書』にことさら書くとは考えにくいからです。

だから童謡のことは、マジメに『後漢書』で書かれているということになります。やっぱりこれは、ちょっとスゴいです。